À ma question : que recherchez-vous, il me répondit « DIEU ».

Stupeur.

Je suis resté un instant perplexe.

Athée, il m’est difficile d’admettre chez mes semblables l’idée de consacrer tant d’énergie et d’intelligence à la recherche d’une réalité tangible dans la ferveur d’une croyance.

Face à cette réponse péremptoire, je pris le parti d’en faire une autre

lecture au risque

de me tromper.

Dieu était un raccourci.

Séduit par la force de ses convictions esthétiques, ébloui par la précision,

la charge et la justesse de son travail, je voyais dans le sacre de cette énergie obstinée

le cheminement d’une quête transcendantale.

Prendre l’universel par le bout de la queue pour dire au monde,

j’écris ta substance et je te loue aux vents des mots, m’envahissais de bonheur.

J’étais pris dans l’ivresse de cette tourmente, de cette foi.

Je perdais mes repères dans ce maelström.

J’étais dans un au-delà.

Faire des images telles que je pouvais

me les représenter perdait ici de son sens.

D’une manière inconsciente, je me refusais, dans une suite d’actes manqués,

à produire des photographies polies et documentaires.

Je ne possédais aucune réponse pour comprendre mon attitude.

Je me mettais en retrait, en attente.

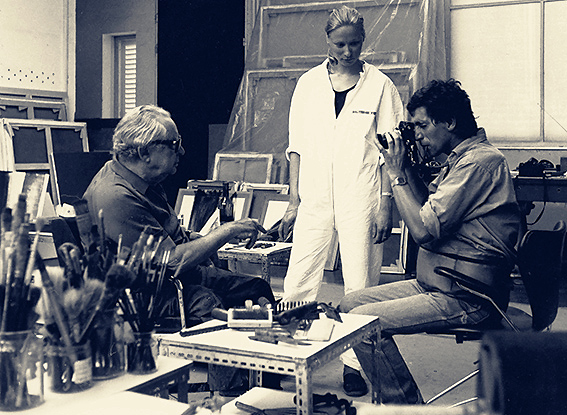

Hartung ne me disait rien, ne me demandait rien.

Il me laissait faire ma chorégraphie sur son champ de bataille.

J’étais tout simplement heureux d’être perdu dans tant de lumière.

J’imaginais pouvoir prétendre photographier l’impalpable

qui le conduisait à sa création.

Je me disais qu’entre le peintre et sa toile il devait bien exister

une terra incognita à déchiffrer et a fixer d’urgence en image.

Mais comment explorer ce vide symbolique ?

C’est ce comment qui me posait problème.

Comment pouvais-je prétendre reproduire d’une manière

physique de l’immatériel, du sentiment, de l’impalpable,

de l’innommé.

Je me plongeais dans cet abime en dérive en prenant

le risque de tout perdre.

Je me construisais un ailleurs.

C’était un jeu où mon je narcissique s’interrogeait

dans le miroir des œuvres

d’ Hartung. Comment répondre à cette force ?

Je me devais de trouver,

à la fois dans l’histoire du peintre et dans la réalité

objective

de son atelier des réponses présupposées à mes questions.

Je m’étonnais de mon obstination, de ma réserve et de ma peur.

Il fallait que je puisse cristalliser dans les sels argentiques

de mes photographies

l’idée ou l’illusion d’une certaine résonance,

d’un semblant de territoire, d’un point X qui serait la base d’un hypothétique envol vers une écriture fluide

et libérée de toutes contingences.

La lumière. J’étais plein de repentirs, sur la brèche, insatisfait. À son contact,

de 1983 à sa mort survenue en 1989, j’ai beaucoup désappris

de mes certitudes.

Il me semblait néanmoins avoir symboliquement déchiffré à cette période une partie de sa partition, sans avoir pour autant su la traduire de manière poétique.

Je suis retourné dans la propriété d’Hartung, sur les hauteurs d’Antibes,

en 1990. L’ordre de l’atelier ne semblait pas avoir bougé.

Il était nécessaire que je m’interroge différemment sur ma manière

d’écrire et de penser à nouveau l’esprit du lieu.

Passé le choc des émotions, le regard que je portais sur l’atelier se transformait

en un site d’exploration archéologique. Les murs étaient maculés de giclures et de tâches. Sur le sol les empreintes du pied d’Hartung et celles des roues

de son fauteuil complétaient l’ensemble de cet échiquier particulier.

Il y avait là, dans cet océan de tâches,

de traces et de griffures

« quelque chose » d’originel du langage de l’artiste.

Ce quelque chose me ramenait dans l’éclair d’un flash-black

à ses premières aquarelles abstraites réalisées à Dresde en 1922

et à ses encres sur papier de 1927.

À l’écart, certains chevalets étaient remisés, tandis que d’autres maintenaient

d’ immenses tableaux entre leurs mâchoires gorgées de peinture.

Leur nombre m’intriguait.

Je me suis mis à les regarder différemment sans comprendre la raison.

En examinant mes négatifs, je m’apercevais que leurs présences peuplaient mes images et que le glissement de cette figure envahissante du chevalet peu à peu se substituait dans mon esprit à celle d’une croix potencée. J’utilisais pour cette nouvelle série de photographies deux boitiers,

l’un 6×6 et l’autre un 24×36 dotés tous deux d’un objectif standard.

Je prenais le parti pris de porter mon regard comme Hartung

pouvait poser le sien sur ses toiles et sur l’arsenal de son outillage.

J’avançais dans l’humus de ses oeuvres. Je m’arrêtais sur un détail.

Je décortiquais une matière. J’attendais le passage d’une lumière.

Il m’arrivait de passer devant l’objectif de mon appareil photographique pour laisser apparaitre sur l’image l’ombre furtive d’une échelle humaine.

Pour conjurer mes doutes,

je punaisais sur le montant

d’un chevalet certaines de mes photographies prises du vivant de l’artiste.

Il m’arrivait de placer un miroir rectangulaire sur un chevalet pour amplifier l’illusion kaléidoscopique de profondeur, de volume et de tumulte de l’atelier.

Il m’arrivait de brancher le magnétoscope et le téléviseur

de l’atelier et de regarder le contenu d’une cassette sur laquelle Hartung s’exprimait et travaillait. Il m’arrivait de laisser seul le téléviseur en marche.

Les pixels neigeux de l’écran faisaient écho aux murs barbouillés de taches.

Je photographiais le tout. J’explorais le territoire d’Hartung.

J’explorais sa terre d’exil. Je savais qu’ici, Hartung était peinture.

Je savais qu’ici,

il toucha l’extrême. Je savais qu’ici,

il boucla sa vérité dans un flux de lumière.

Je me suis mis à tirer toutes ces photographies dans le silence de mon laboratoire.

Des jours et des nuits à trouver sur le papier argentique l’exacte musique des nuances des noirs et des gris. Rarement, ces photographies furent exposées.

Se collait à elles une sorte de confidence et d’intimité particulière

qui se refusaient

à la lumière.

Elles restèrent enfermées dans leurs boites en attente d’un destin.

Ce n’est qu’à la demande du service culturel de la mairie de Vallauris

qu’elles reprirent le chemin de la vie.

Depuis ce temps mon regard s’est déplacé.

La société a bougé et a modifié ma perception du monde.

Aujourd’hui, J’utilise essentiellement pour mon expression

les possibilités de l’imagerie numérique.

Dans ce cas présent, ce n’était plus l’atelier qui devenait un terrain d’exploration

mais mes propres images.

Je les radiographiais pour puiser

dans l’infime de leur texture la possibilité de rebondir

vers une nouvelle écriture, de nouveaux essais.

J’abandonnais le support argentique.

La dimension initiale de ces photographies noires et

blanches numérisées explosa en de grands formats.

Elles furent disséquées, recomposées.

Par leur grandeur et

la tonalité que je leur allouais, il me semblait que je m’approchais

au plus près de cette terra incognita que je recherchais.

LB

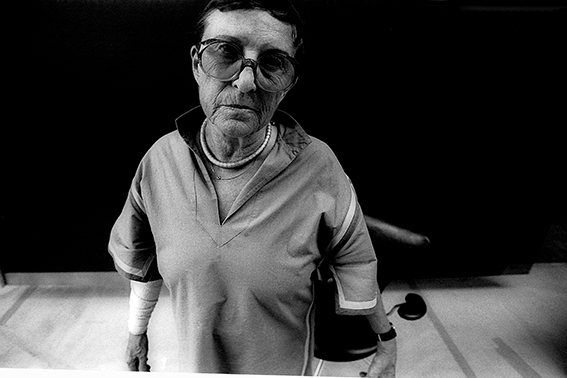

Il y a eu cette rencontre avec Hartung et son ombre infiniment portée dans le travail d’artiste de Lookace Bamber. Comme il y avait eu cette rencontre avec Georges Perros et son ombre infiniment portée sur la vie de Lookace Bamber. Comme Hartung, Lookace Bamber est tendu par cette réalité dont nous faisons parfois des mystères : ce qui vibre entre absence et présence. Il fait oeuvre de cette capacité que nous avons à faire durer ce qui fut et à souffrir déjà de savoir que va disparaitre ce qui est. Il parcourt ces circonvolutions du temps où nous glissons entre ce dont nous nous souvenons et ce dont nous souhaitons toujours nous souvenir. Il se heurte à ce que nous prenons déjà pour souvenir au moment même où nous le percevons, ou que nous croyons percevoir alors que nous l’évoquons et que nous ne pouvons plus que nous en souvenir. Il erre dans l’amas de ce dont nous pensons pouvoir nous souvenir de ce que nous n’avons jamais vécu, tout ce que nous tirons du passé des autres, le faisant ainsi notre propre passé et le fixant si bien jusque dans nos chairs et nos muscles, jusque dans nos fibres et nos molécules, qu’il devient nous, partie de nous, de nous indissociable… Ne disons pas « photographie » en parlant de Lookace Bamber. Disons « lumière » puisqu’il s’agit de crever un peu le noir et l’ombre, en faire surgir la silhouette tremblée de ce qui passe, saisir non l’instant mais l’éphémère, cette émotion de ce qui fuit, qui fut, et dont la trace sur le papier ou l’écran tout en surgissant s’efface. Disons mieux : « grapheur d’ombres » : saisissant et fixant l’ombre présente au monde et qui lui donne son relief ; l’ombre présente en nous, qui remue en nous, et qui nous donne cette apparente illusoire ? – Profondeur ; l’ombre à l’œuvre des mains de l’artiste, la chambre obscure que chacun porte en soi, notre intime sténopé. Raphaël MONTICELLI.